2段アングル内視鏡の開発(2025/03)

ご存じのように嚥下機能を細かく評価する際には、嚥下造影検査および嚥下内視鏡検査を使います。いずれもとても良い検査ですがそれぞれに弱点がありました。

当方は往診が多いために嚥下内視鏡検査を使う頻度がとても多いのですが、嚥下反射中はホワイトアウト、つまり内視鏡の先端が粘膜に触れてしまうので一瞬画面が見えなくなります。これも皆様ご存じのことかと思います。しかし逆にいうと、ホワイトアウトが確認できない症例は咽頭収縮が不十分だともいえるので、検査時の情報の一つとしてとらえることができます。

それとは別に、弱点としかとらえようのない特徴がありました。

|

|

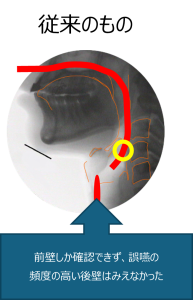

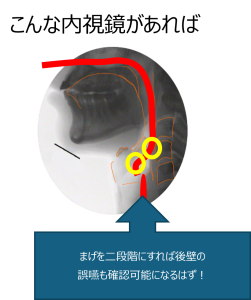

図1:従来の内視鏡と、望ましい内視鏡の比較

黄色がアングルの位置を示す

従来の内視鏡はアングルが一つで、多くの症例で気管の前壁しか確認することができませんでした(図1)。たまに後壁が確認できる患者さんがいないわけではないのですが、誤嚥は気管の前壁よりも後壁から侵入することが多いです。なんとかして後壁を確認することができないかと考えていたところ、アングルをもう一つ増やして2回曲がるようにすればよいのではないかと思いました。

その後も紆余曲折ありましたが、ついに完成したのが2段アングル内視鏡(株式会社町田製作所)です。

|

|

図2:2段アングル内視鏡の先端部分と操作部

先端にアングルが2つ、操作部にはアングルレバーが2つある

実際は2段アングルの構造を試す前にもっと簡単な工夫による試作品をいくつも試しましたが、後壁を確認することはできませんでした。最終的にアングルレバーを2つ、先端にはアングルが2つの内視鏡が出来上がりました。

20人の健常者対象とした調査を行ったところ、気管の後壁が確認できたのは従来の内視鏡で3人であったのに対し、2段アングル内視鏡では18人で確認できました1)。

|

|

図3:従来の内視鏡 2段アングル内視鏡

同一症例に対する画像を比較すると、2段アングル内視鏡では後壁がはっきりと見えていることがわかります。少し操作は難しくはなりますが感覚的にはより操縦しているようで面白く感じますし、またかなりニッチな部分の開発にはなりますが、特に嚥下の検査の初心者にお使いいただきたいと思っています。というのも、嚥下障害だけではないにしろ、慣れてくるとなんとなく見ただけでわかるというものはあります。まだそういった感覚を得ていない方はもちろん誤嚥を見逃さないほうがよいので、このような機器を使って検査精度を上げていただけるとよいと思います。

その他、気管の後壁を確認する以外に有用な使い道がもしかしたらあるかもしれません。多くの先生方にお使いいただき嚥下機能検査の精度を上げるだけではなく、新たな使い方を探していただけるととても良いと思います。

参考文献

1. Tamai T Yoshimi K, Tohara H et al: Usefulness of a newly developed endoscope for the observation of the posterior tracheal wall, Laryngoscope Investigative Otolaryngology. 2023;1–7. DOI: 10.1002/lio2.1105

東京科学大学大学院医歯学総合研究科医歯学専攻

老化制御学講座摂食嚥下リハビリテーション学分野

戸原 玄